Blog

Kritik der Biologie: Othering, Race und ihre Verknüpfung zu «Körper»

mercredi, 8. juin 2022

De Tino Plümecke

Sind Rassismen heutzutage vor allem kulturalistisch? Ist biologischer Rassismus entsprechend heute nicht mal mehr am rechten Rand gängig, weil auch dort eher von einer essentiellen Diversität der Kulturen ausgegangen wird? Aufbauend auf dem Beitrag von Cenk Akdoganbulut zu Rassismus ohne «Rasse» wird in diesem Essay der Frage nachgegangen, welche Rolle Biologie in gegenwärtigen Rassifizierungen und Rassismen spielt und dafür plädiert, Kultur und Biologie nicht als Entweder-oder, sondern als üblicherweise verknüpft zu fassen.

«Die ‹Anderen› sind in ihren Körpern, genetisch oder eben von Natur aus anders.» Dieser Topos biologischer Rassifizierung stellt eines der Grundnarrative der westlichen Moderne dar, das auch fortlebt obwohl ein breiter wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Konsens besteht, etwa dass die genetischen Unterschiede innerhalb von menschlichen Gruppen deutlich grösser sind als zwischen den Gruppen.

Wie präsent Narrative über biologische Differenz sind, wurde nicht zuletzt in der Covid-19-Pandemie deutlich. Infektionskrankheiten und Otheringprozesse scheinen seit jeher eng miteinander verbunden und so tauchten auch schon kurz nach den ersten Berichten über eine neue virale Erkrankung die sedimentierten Bilder über die biologische Andersheit von Angehörigen von Minoritäten auf. Zunächst in der Variante vermeintlicher Immunität wurde im Februar 2020 gemutmasst, dass «Schwarze und Braune Menschen aufgrund ihrer überlegenen Genetik gegen das Coronavirus resistent» seien (Williams 2020). Hintergrund war die ohne Komplikationen überstandene Infektion des 21-jährigen Kameruner, Pavel Daryl Kem Senou, der in der chinesischen Stadt Jingzhou studierte (Vincent 2020). Schnell wurde diese Nachricht über viele Kanäle und Medien weit verbreitet. Wohl vor allem auch hoffnungsgeleitet entstanden eine Vielzahl weiterer Varianten, die von der vermeintlichen Immunität von Migrant:innen mit Tuberkulose-Impfung bis zum vermuteten grundsätzliche Schutz vor Infektionen diverser Communities reichten (Pelizza 2020).

Es dauerte jedoch nicht lange bis neben dem Narrativ der Immunität Narrative der Gefahr, der besonderen Infektiosität und der schwächeren körperlichen Konstitution traten und erstere schliesslich in den Schatten stellten. Als im April 2020 zunächst in Chicago und schliesslich auch in anderen US-amerikanischen Städten deutlich wurde, dass Afroamerikaner:innen überproportional mit Covid-19 infiziert und hospitalisiert werden und auch unter den Todesfällen überrepräsentiert sind (McCarthy 2020), lag es für einige Kommentator:innen auch nahe biologische, das heisst genetische und physiologische, Gründe für diese gesundheitliche Ungleichheit anzunehmen. Solche Mutmassungen wurden allerdings – zumindest im nordamerikanischen Kontext – sehr schnell öffentlich zurückgewiesen (Gravlee 2020).

Quasi sofort wurden dort (aber auch im Vereinigten Königreich, in Skandinavischen Ländern und Frankreich) die Erkenntnisse über die je nach Bevölkerungsteil sehr ungleichen Erkrankungs- und Sterberaten als gesellschaftliche Aufgabe erfasst und entsprechend eine ganze Reihe von Studien gestartet, um die unterschiedlichen Betroffenheiten sowie Schutz- und Unterstützungsbedarfe unterversorgter Communities zu untersuchen (beispielsweise: Khazanchi et al. 2020; Chen/Krieger 2020).

In der Schweiz – beziehungsweise allgemein im deutschen Sprachraum – wurden die im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und Migration stehenden gesundheitlichen Unterschiede bei Covid-19-Infektionen, Hospitalisierungen und Todesraten, zunächst öffentlich gar nicht wahrgenommen. Dominant waren stattdessen Versuche das Virus ‹draussen› zu halten, unter anderem durch Regulierung des Grenzverkehrs, durch weitreichende Quarantäneregelungen etwa in Asylunterkünften oder die Schliessung von Durchgangsplätzen für fahrende Jenische, Rom:nija und Sinti:zze. Während die hochmobilen Eliten, die Skitourist:innen aus Ischgl oder die aus aller Welt rückreisenden Urlauber:innen keinesfalls im Diskurs ethnisiert wurden, galt dies dagegen für viele öffentliche Debatten etwa um sogenannte «Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan» und die Berichterstattung über Kosovar:innen und Nordmazedonier:innen.

Einen traurigen Höhepunkt an rassistischen Bildern über die Anderen erreichte schliesslich die im Dezember 2020 (zuerst in der Basler Zeitung) aufkommende Debatte um die überdurchschnittlich Belegung der Intensivbetten durch «Menschen mit Migrationshintergrund» (Wahl 2020). In der breiten Berichterstattung in vielen Zeitungen und diversen Medien war leider kaum Thema, dass auch in der Schweiz Arme (die oft eine Migrationsgeschichte aufweisen) und Bevölkerungsteile, die unter prekären Wohnbedingungen, im Care- oder persönlichen Dienstleistungsbereich arbeiten oder nur unzureichend mit Präventions- und Gesundheitsmassnahmen unterstützt werden, besonderen Risiken ausgesetzt sind. Stattdessen wurde von kritischer und linker Seite vor allem die fehlende Datenlage angeführt (eine hervorhebenswerte Ausnahme stellt Schilliger/Gashi 2020 dar).

Stattdessen meldeten sich eine Reihe von Schweizer Politiker:innen mit einem Potpourri an rassistischen und rassifizierenden Projektionen, betrieben victim blaming, stellten diverse Bevölkerungsteile unter dem Begriff «Migrationshintergrund» homogenisiert als einheitliche Gruppe dar, und die dem Othering Unterworfenen wurden als Gefahr für die Schweiz dargestellt. SVP-Nationalrat Thomas Aeschi reichte eine Interpellation an den Regierungsrat ein, mit dem Titel «‹Corona-Heimkehrer› aus dem Balkan und Wirtschaftsmigranten aus Afrika und arabischen Ländern besetzen unsere Spitalbetten» und der Frage, ob «der Bundesrat bereit [ist], diese Quersubventionierung von Ausländern durch hart arbeitende Schweizer zu unterbinden» (Aeschi 2020). Ob Aeschi davon ausgeht, dass die Intensivbehandlung von «Menschen mit Migrationshintergrund» aufgrund deren Kultur oder deren Biologie notwendig wurde, lässt sich nicht entscheiden, aber beides ist denkbar.

Für mich steht das Beispiel aber vor allem für die Nähe, die Fragen der Gesundheit, von Infektionserkrankungen und allgemein des Körpers mit rassifizierten und ethnisierten Zuweisungen noch immer aufweisen. Fragen der Gesundheit der Differenz von Körpern, und damit der menschlichen Biologie werden nach wie vor schnell mit Narrativen der Alterität verknüpft. Neben kulturrassistischen Annahmen bilden hierfür eben zumeist auch körperliche, genetisch oder sonstige biologische Andersheit die Grundlage. In Prozessen der Rassifizierung und Ethnisierung werden Zuweisungen vermeintlicher kultureller und biologischer Andersheit miteinander verknüpft, sodass diese kaum mehr voneinander zu trennen sind. Um es noch deutlicher zu sagen: Rassifizierung und Rassismen sind geradezu typischerweise Verschränkungen von biologischen und kulturellen Vorstellungen über Homogenität, Beständigkeit und Differenz (vgl. Plümecke/Schramm 2020).

Erweiterte DNA-Analyse in der Strafverfolgung

Wie wichtig der analytische Blick auf biologische Rassifizierungen ist, zeigt sich in der Schweiz etwa anhand eines weiteren Beispiels, der Revision des DNA-Profil-Gesetzes, mit dem sogenannte erweiterte DNA-Untersuchungsmethoden für polizeiliche Ermittlungsverfahren zugelassen werden sollen. Ziel ist es, aus DNA-Spuren von Tatorten äusserlich sichtbare Merkmale und die wahrscheinliche Herkunft der Person, von der die DNA-Spur stammt, abschätzen zu können. Bislang gilt in der Schweiz noch ein Verbot solcher Technologien, da der Gesetzgeber genetischen Informationen einen hohen Schutzwert zugesprochen hat und explizit die Analyse von codierenden Bereichen ausgeschlossen wurde, weil etwa die «öffentlichen Stigmatisierung ganzer Communitys» und die Preisgabe hochsensibler personenbezogenen Daten befürchtet wurde (Dardel 2002). Mit der Zulassung der Verfahren ist auf Grundlage der bisherigen Debatte und der Zustimmung der Gesetzesvorlage im Nationalrat in den kommenden Monaten zu rechnen. Erlaubt werden soll damit die probabilistische Abschätzung der Haut-, Augen- und Haarfarbe und der regionalen sowie ethnischen Herkunft.

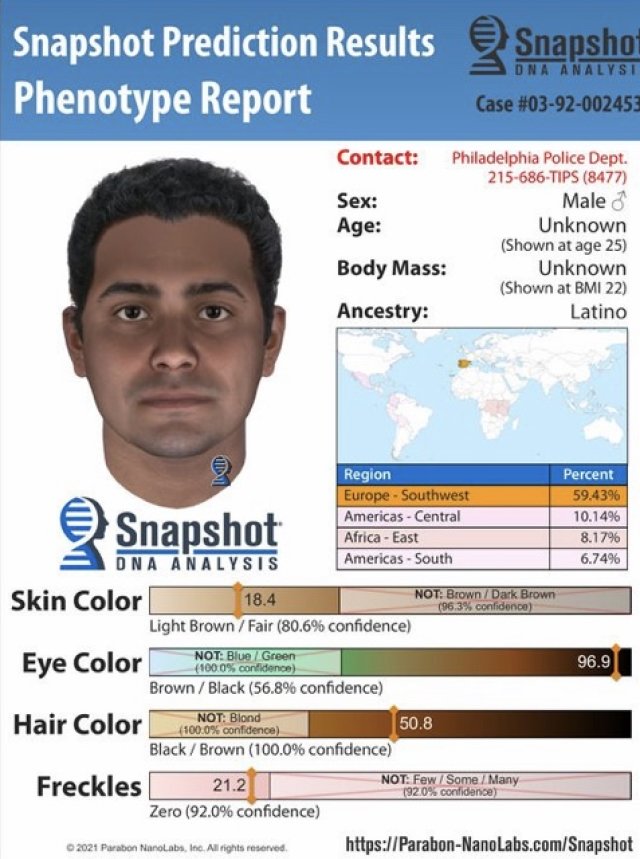

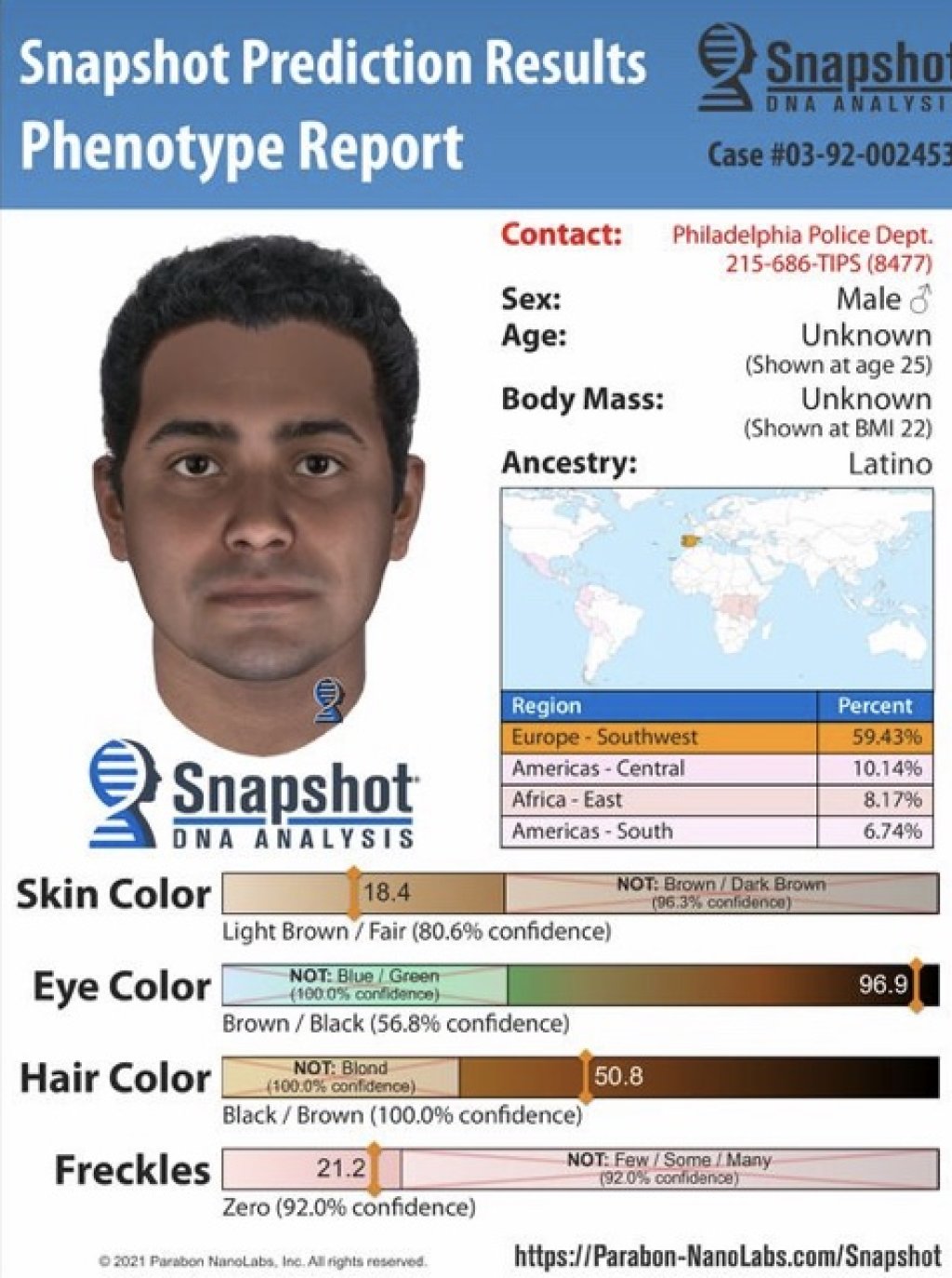

Wie eine solche Analyse von DNA-Markern beispielsweise von der US-amerikanischen Firma Parabon NanoLabs aussehen kann, ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. Neben dem chromosomalen Geschlecht werden Angaben über die wahrscheinliche Haut-, Augen- und Haarfarbe sowie das mögliche Auftreten von Sommersprossen gemacht. Die «Ancestry» wird anhand kontinentaler Grossregionen mit möglichen weiteren regionalen Eingrenzungen vorgenommen. Das Bild wird anhand typisierter Bilddateien von Personen mit ähnlichen Herkunfts- und Pigmentierungsmarkern erstellt.

Hintergrund der Schweizer Gesetzesrevision bildet die 2015 vom FDP-Nationalrat Albert Vitali eingereichte Motion. Die Initiative von Vitali bezog sich dabei auf einen Fall schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung in Emmen, unweit von Luzern, bei der die Frau derart brutal misshandelt wurde, dass sie seitdem querschnittsgelähmt ist. Die geschädigte Frau konnte aber Angaben zum Täter machen, die über das hinausgehen, was mit den genetischen Testmethoden ermittelbar ist. Unter anderem sagte sie aus, dass der Täter schwarzbraunes, krauses Haar hatte, gebrochen Deutsch sprach und sich selbst Aaron nannte. Obwohl es diese Angaben gab, oder wahrscheinlich gerade deshalb avancierte der Straffall zum Aufhänger einer breiteren Kampagne bei der die Phänotyp- oder Herkunftsabschätzung schnell mit rassistischen Bildern des «kriminellen Ausländers» und des «gefährlichen» sowie «sexuell zügellosen Anderen» verwoben wurden. Nach der Tat in Emmen häuften sich in den sozialen Medien sowie in den lokalen Tageszeitungen schnell rassistische Assoziationen. So musste die örtliche Polizei einen Aufruf nach Zeug:innen auf ihrer Facebook-Seite nach zwei Tagen wieder entfernen, da mehrere «rassendiskriminierende» Kommentare abgegeben worden waren. Vier Tage nach der Tat kommentierte Hans Fehr, Nationalrat der SVP, in einem Zeitungsinterview: «Diese Tat ist absolut unfassbar. Deshalb müssen wir die Zuwanderung in den Griff bekommen» (DAG/VRO 2015). Am darauffolgenden Tag klebten in Emmen Plakate und Aufkleber der völkisch-nationalistischen Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) mit dem Slogan: «Ausländergewalt ist nicht tolerierbar! Jetzt die PNOS unterstützen». Die Tat eines Einzelnen wurde in der Öffentlichkeit vielfach generalisierend mit Zuwanderung und «Ausländern» assoziiert. Kriminalität und Migration wurden dabei in eins gesetzt und aus einer biologisch-rassifizierenden Logik heraus genetische Tests zur Abschätzung äusserer Merkmale und der Herkunft als technische Lösung präsentiert.

Anstelle einer differenzierten Diskussion über die Potenziale und Gefahren der Technologie sowie einer Abwägung ihres Nutzens und ihrer sozialen Folgen scheint die Debatte durch rassistische Grundannahmen motiviert zu sein. Unterstützer:innen der Gesetzesänderung versuchen zudem, Kritik durch unangemessene Vorwürfe (wie dem angeblichen «Täterschutz für Mörder und Vergewaltiger», Vitali 2015) zu delegitimieren. Dabei gibt es gerade in Bezug auf neue Rassifizierungen im Kontext von erweiterten DNA-Analysemethoden eine ganze Menge – von Stigmatisierungsgefahren, über damit verbundenen Rassifizierungen, bis zu Persönlichkeitsrechten und Datenschutzfragen – zu diskutieren.

Ein gravierendes Problem, mit dem ein Umgang gefunden werden muss, besteht darin, dass für Ermittlungen in der Regel nur solche DNA-Merkmale weiterführend sind, mit denen der Kreis der Verdächtigen eingegrenzt werden kann. Anders gesagt, die erweiterten DNA-Untersuchungsmethoden sind diskriminierend, und zwar sowohl in ihrer technischen Umsetzung als auch in ihrer Anwendung in der Ermittlungsarbeit. Die Information aus einer DNA-Analyse, dass ein:e Täter:in wahrscheinlich weiss ist, braune Haare hat und mutmasslich aus Mitteleuropa stammt, führt nur selten zu einem Fahndungserfolg, da in der Regel zu viele Personen als Täter:in in Frage kommen. Verweist die Analyse aber auf ein Mitglied einer Minoritätengruppe, droht diese leicht ins Visier von Behörden und Öffentlichkeit zu geraten. Wenn die ethnische Herkunft erfasst wird, setzt dies ganze Bevölkerungsgruppen der Gefahr einer öffentlichen Stigmatisierung und schliesslich eines genetischen Racial Profiling aus (Bartram 2022).

Wissen um die Verschränkung von Biologie und Kultur

Die jüngere Rassismusforschung trug wesentlich dazu bei, die Verengung des Rassismusverständnisses nach dem Zweiten Weltkrieg aufzubrechen. Dem sehr eingeschränkten Rassismusverständnis – als staatlich verfasster und biologisch konzipierter Hierarchisierung von Menschengruppen – stellten ab den 1980er Jahren verschiedene Rassismustheoretiker:innen konzeptionell-analytische Erweiterungen entgegen, mit denen Erscheinungsweisen kulturalistischer Rassismen zu erfassen sind. Martin Barkers «new racism» (1981), Étienne Balibars «neo-racisme» (1988), Pierre-André Taguieffs «differentialistischer Rassismus» (1988) und Stuart Halls «kultureller Rassismus» (1989) dienten dazu Rassismus viel grundlegender und breiter etwa im Institutionengefüge auch moderner liberaler Demokratien zu erfassen.

Auch nach mehr als 30 Jahren ist es immer noch notwendig ein gesellschaftskritisches Verständnis von Rassismen gegenüber landläufigen Vorstellungen von Rassismus als historisches oder fast nur am rechten Rand bestehendes Phänomen entgegenzustellen (Akdoganbulut 2022). Allerdings führte die Berücksichtigung kulturalistischer Rassifizierungen bei einigen Interpret:innen von Balibar, Taguieff, Hall und anderen auch zu einer Einengung der Perspektive, wodurch insbesondere biologische Aspekte von Rassifizierungen ausser Acht zu geraten drohen. Manche Rassismusforschende legen gar nahe, dass Rassismen gegenwärtig vorrangig als kulturelle Abgrenzung zu erfassen seien oder sie sehen biologische Rassifizierungen als blosses historisches Überbleibsel oder als rechte Randerscheinungen. Paradoxerweise wiederholt eine solche Argumentation, was von der Rassismustheorie seit Jahrzehnten kritisch gegen den hegemonialen Diskurs zu «Fremdenfeindlichkeit» und «Vorurteilen» vorgebracht wird, nämlich: dass Rassismus häufig ausschliesslich entweder als historisches Phänomen oder als Problem von Rechtsextremisten und white supremacists gefasst wird.

Die Kritik an einer solchen historischen und politischen Externalisierung von Rassismus müsste aber ebenso für die Untersuchung aktueller biologischer Rassifizierungen gelten. Auch diese sind nicht lediglich als historisches Phänomen oder am rechten Rand verortete Ausnahme verstehbar. Zudem entpuppte sich der Verweis auf die biologische Widerlegtheit von Rasse als problematische Defensive: Sie unterminierte die Stärke sozialwissenschaftlicher Kritik und überliess die Aussagemacht über Körper, über gesellschaftliche Wirkungen auf Gesundheit oder auch über weitgehend den Biowissenschaften.

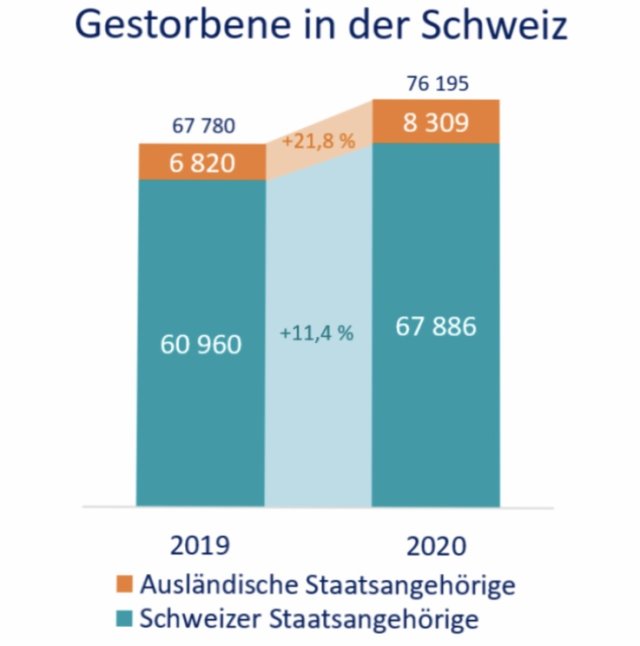

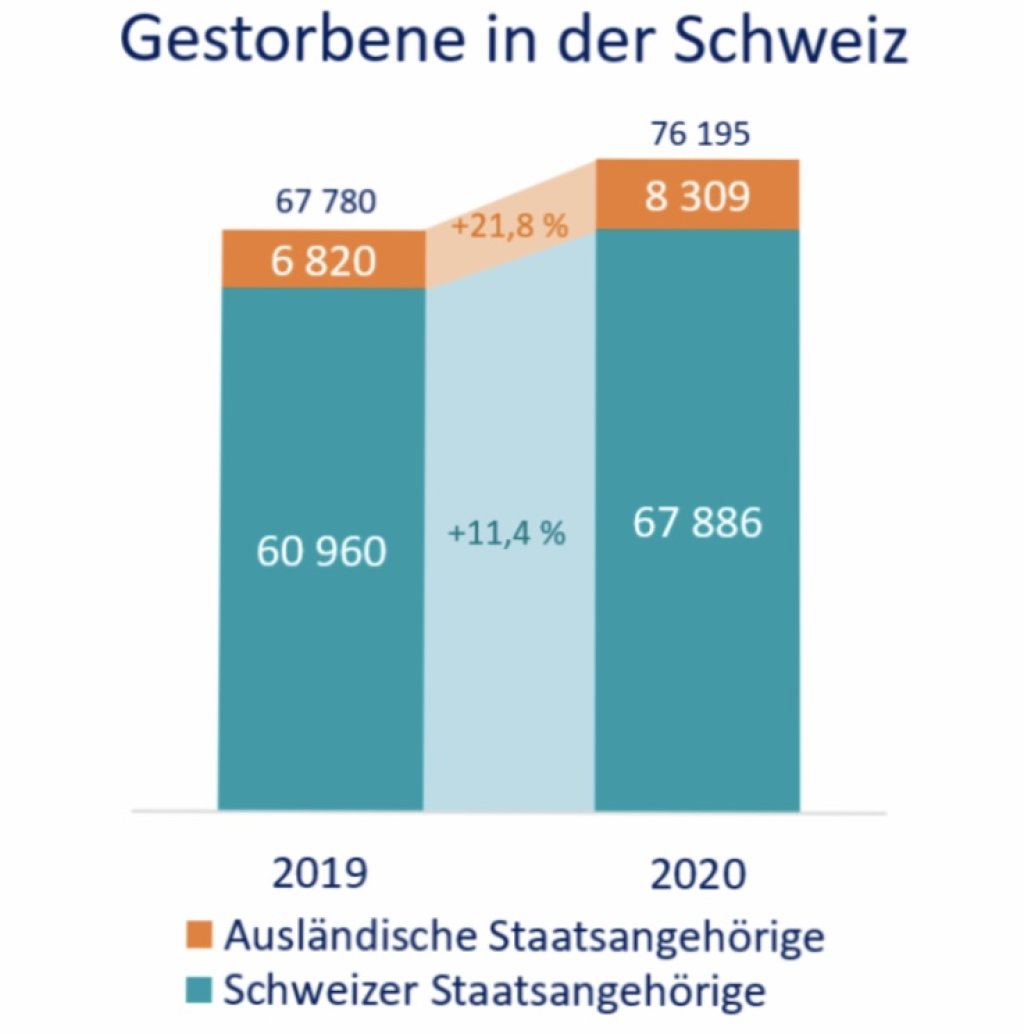

Dabei gibt es gesellschaftlich vieles zu diskutieren und zu regeln, wie auch an den erörterten Beispielen – unterschiedliche Risiken an Covid-19 zu erkranken und zu versterben und das Risiko eines genetischen Racial Profiling durch erweiterte DNA-Analysemethoden – ersichtlich wurde. Als Gesellschaft hätten wir die besondere Vulnerabilität von diversen Bevölkerungsteilen viel schneller und besser erfassen müssen. Die Unterstützungs- und Schutzbedarfe von Menschen die unter prekären Bedingungen leben, in Arbeitsverhältnissen mit einem hohen Ansteckungsrisiko beschäftigt sind und die vom Gesundheitssystem nur unzureichend versorgt werden, wären wichtig gewesen. Dass die Corona-Pandemie unter Menschen ohne Schweizer Pass zu einer deutlich höheren Todesrate als bei Menschen mit Schweizer Pass geführt haben, zeigt ein Versagen gesellschaftlicher Institutionen auf (Plümecke/Supik 2020). Soziale Ungleichheit, Rassismus und Diskriminierung zeitigen auch in der Schweiz gravierende körperliche Auswirkungen. Auch dies ist als biologischer Effekt von Rassifizierungen zu verstehen. Ob im Racial Profiling, in den Kontroversen über Mohrendarstellungen im öffentlichen Raum, in den politischen Kampagnen etwa zur «Ausschaffungsinitiative» bzw. «Begrenzungsinitiative» oder in den öffentlichen Darstellungen und Diskursen über die «Anderen», in allen diesen Formen von Rassifizierung und Rassismus wird auf biologische wie kulturelle Aspekte rekurriert. Nicht nur Diskurse, und Ideologien, sondern ebenso Körper und auch Gene sind dabei als Orte der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Intervention zu begreifen.

Zum Autor

Tino Plümecke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt zu Humanklassifikationen in den Lebenswissenschaften in Freiburg i. Br. Er hat gemeinsam mit anderen zu Racial Profiling in der Schweiz geforscht und ist Mitglied der Allianz gegen Racial Profiling.

Literatur

Akdoganbulut, Cenk: Rassismus ohne «Rasse» - die Fallstricke der neurechten Diskursverschiebung. In: INES-Blog.

Aeschi, Thomas (2020). «Corona-Heimkehrer» aus dem Balkan und Wirtschaftsmigranten aus Afrika und arabischen Ländern besetzen unsere Spitalbetten. Interpellation an den Bundesrat.

Balibar, Étienne. 1990 [fr. 1988]. Gibt es einen «Neo-Rassismus»? In Étienne Balibar & Immanuel Wallerstein (Hrsg.), Rasse – Klasse – Nation. Ambivalente Identitäten (S. 23–38). Hamburg: Argument Verlag.

Barker, Martin. 1981. The New Racism. Conservatives and the Ideology of the Tribe. London: Junction Books.

Bartram, Isabelle; Plümecke, Tino; Schultz, Susanne (2022): Genetic Racial Profiling: Extended DNA Analyses as Technologies of Discrimination. In: Science & Technology Studies.

Chen, Jarvis T.; Krieger, Nancy (2020): Revealing the unequal burden of COVID-19 by income, race/ethnicity, and household crowding: US county vs. ZIP code analyses. In: Harvard Center for Population and Development Studies Working Paper Series 19 (1).

DAG; VRO (2015): Vergewaltiger von Emmen ist Raucher. 30. Juli 2015. In: www.20min.ch.

Dardel, Jean-Nils de (2002): Verwendung von DNA-Profilen. Bundesgesetz. Nationalrat, Herbstsession 2002, Dritte Sitzung, 16.9.. In: Amtliches Bulletin.

Gravlee, Clarence (2020): Racism, Not Genetics, Explains Why Black Americans Are Dying of COVID-19. In: Scientific American, 07.06.2020.

Khazanchi, Rohan; Beiter, Evan R.; Gondi, Suhas; Beckman, Adam L.; Bilinski, Alyssa; Ganguli, Ishani (2020): County-Level Association of Social Vulnerability with COVID-19 Cases and Deaths in the USA. In: Journal of general internal medicine 35 (9), 2784–2787. DOI: 10.1007/s11606-020-05882-3.

McCarthy, Niall (2020): COVID-19's Devastating Impact On African Americans. In: Statista, 07.04.2020.

Pelizza, Annalisa (2020): «No disease for the others»: How COVID-19 data can enact new and old alterities. In: Big Data & Society 7 (2), 205395172094254. DOI: 10.1177/2053951720942542.

Plümecke, Tino; Schramm, Katharina (2022): Beständige Kopplungen: NaturenKulturen aktueller Rassifizierungen. In: Jovita dos Santos Pinto, Pamela Ohene-Nyako, Mélanie Pétrémont, Anne Lavanchy, Barbara Lüthi, Patricia Purtschert und Skenderovic (Hg.): Un/Doing Race: Rassifizierung in der Schweiz. Zürich: Seismo, S. 179–201.

Plümecke, Tino; Supik, Linda (2022): Wer sterben gelassen wird: Strukturelle Differenzierungen in der Pandemie. In: INES — Blog.

Schilliger, Sarah; Gashi, Adelina (2020): «Migrant*innen werden wieder mal zu Sündenböcken gemacht». In: bajour.

Taguieff, Pierre-André (2000 (fr. 1988)): Die Macht des Vorurteils. Der Rassismus und sein Double. Hamburg: Hamburger Edition.

Vincent, Danny (2020): Coronavirus: A Cameroon student on how he recovered. In: BBC News, 17.02.2020.

Vitali, Albert (2015): Kein Täterschutz für Mörder und Vergewaltiger. Motion 15.4150. Schweizer Parlament.

Wahl, Daniel (2020): 70 Prozent Migranten in den Spitalbetten. In: Basler Zeitung, 02.12.2020, S. 22–23.

Williams, Jason 2020: People of Color May be Immune to the Coronavirus Because of Melanin. In: BMT News.